Key Words: Reinraum Elektroinstallation luftdicht Containment Sicherheit

Alles Dicht im Containment?

Elektroinstallationen im Reinraum müssen auf Dichtheit überprüft werden

Korrespondenz:

Stefan Born, Kaiser GmbH & Co. KG, Ramsloh 4, 58579 Schalksmühle; E-Mail: Stefan.Born@kaiser-elektro.de

| Dipl. Wirt.-Ing. Stefan Born Dipl. Wirt.-Ing. Stefan Born arbeitet bei der Kaiser GmbH & Co. KG im strategischen Produktmanagement. Zudem ist er Mitglied in verschiedenen elektrotechnischen Fachausschüssen und im DIN-NABau „Elektrische Anlagen in Wohngebäuden“. Dort sind die normativen Grundlagen für die luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation (DIN 18015-5) definiert. Da diese jedoch nur bedingt für die Reinrauminstallation herangeführt werden können, wurde zusammen mit dem STZ EURO ein Beurteilungsverfahren zur Reinraumeignung von Elektroinstallationsprodukten erarbeitet. |

Zusammenfassung

Für die Planung und Errichtung elektrischer Anlagen im medizinischen Umfeld bzw. hygienischen Bereichen, in Reinräumen der medizinischen Forschung, in Laboren, in Bereichen der Biowissenschaften, der Produktion von Lebensmitteln, Arzneimitteln, in der Halbleiterfertigung, der Optikindustrie und vielen weiteren Anwendungsbereichen sind zahlreiche gesetzliche, technische und nutzungsbedingte Anforderungen zu berücksichtigen. Auch die fachgerechte Elektroinstallation trägt zu einem funktionierenden Containment bei.

Einleitung

Die Anforderungen, die an die Elektroinstallation gestellt sind, leiten sich aus gesetzlichen Vorschriften, baurechtlichen Verordnungen, Normen, Richtlinien und aus der Nutzung von Gebäudefunktionsbereichen ab (z. B. Erschließungs- und Fluchtbereiche, Aufenthaltsbereiche, Arbeits- und Produktionsbereiche, Labor-, Behandlungs-, Hygiene- und OP-Bereiche). Zu erwähnen sind z. B. die Bauordnungen der Bundesländer, die Listen der Technischen Baubestimmungen, die Bestimmungen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE), DIN-Normen und Technische Anschlussregeln (TAR) für die Niederspannung sowie jene Anforderungen, die sich aus der Nutzung der Gebäudeart und der Funktion der jeweiligen Nutzungseinheiten ergeben. Dies können etwa Anforderungen an den Brandschutz, den Schallschutz, den Strahlenschutz, die Luftdichtheit oder die elektromechanische Verträglichkeit sein.

Reinräume stellen Bereiche dar, in denen die Konzentration in der Luft getragener Partikel geregelt oder minimiert ist. Die Reinraumtechnik schützt dabei ein herzustellendes Produkt oder einen Prozess vor den Umweltbedingungen, aber auch den Menschen vor diesen. Der Reinraum und dessen Klassifizierung ist in der Richtlinie VDI 2083 des Vereins Deutscher Ingenieure e. V. (VDI) definiert sowie in der EN ISO 14644 harmonisiert. Im Allgemeinen wird ein Reinraum durch Überdruck beaufschlagt, in Sonderfällen auch durch Unterdruck. Ein unkontrollierter Luftaustausch über Bauteilöffnungen ist nicht nur aus energetischen Gründen, sondern v. a. auch aus hygienischen Gründen und zum Schutz vor Kontaminationen zu vermeiden. Die Reinraumqualität, gemessen als Partikelanzahl, wird beeinflusst durch die von Personen freigesetzten Partikel, die vom Prozess freigesetzten Partikel sowie durch Zu- und Ableitung in Luft getragener Partikel. Dabei gilt es die unterschiedlichen Störfaktoren weitestgehend auszuschließen. Zu diesen gehören der Mensch als Hauptkontaminationsquelle im Reinraum hinsichtlich der freigesetzten Partikel und Keime, Antriebe für Maschinen, Untersuchungsausrüstungen und Strömungshindernisse sowie Wärmequellen, die ebenso für Verwirbelungen sorgen.

Auch Undichtheiten aus Fugenabdichtungen oder solche resultierend aus nicht verschlossenen Elektroinstallationsöffnungen stellen eine Schwachstelle in Reinräumen dar. Neben der Beeinflussung des Luftströmungsverhaltens und des partikulären Emissionsverhaltens bieten sich dadurch Schlupfräume für Keime – in dem Fall typischerweise für Bakterien und Pilze.

Richtlinie für die Dichtheit des Containments

Mit der Einführung der VDI 2083-Blatt 19 im August 2018 steht ein eindeutiges Regelwerk für die Dichtheit des Containments zur Verfügung. Die Richtlinie sorgt für eine einheitliche Definition und Prüfung der Luftdichtheit in Reinräumen und trägt der zunehmenden Verwendung von Wasserstoffperoxid und anderen flüchtigen Dekontaminationsmedien, dem vermehrten Einsatz toxischer Substanzen in der Pharmaindustrie sowie dem zunehmenden Umgang mit gefährlichen Krankheitserregern und gentechnisch veränderten Organismen Rechnung.

Die VDI-Richtlinie findet Anwendung in Reinräumen im Allgemeinen, in Reinräumen mit Dekontaminationssystemen (z. B. H2O2) und in Laboratorien mit speziellen Anforderungen sowie Isolatoren.

In Reinräumen ist auch im Hinblick auf die Elektroinstallation sicherzustellen, dass die geforderten Vorgaben und Normen an die Dichtheit erfüllt sind.

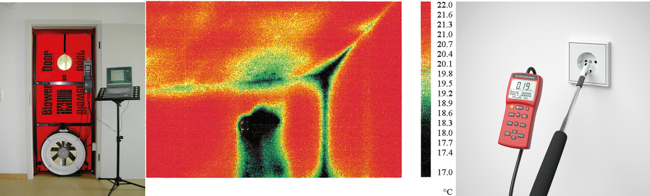

Dass die Anforderungen an die Luftdichtheit im Reinraum – gemessen über den Fugendurchlasskoeffizienten nach DIN 4108-2 und dem Differenzdruckverfahren nach dem Blower-Door-Verfahren laut DIN 13829 (Abb. 1) bei einer Druckdifferenz von 50 Pa – den geforderten Ansprüchen des Containments an die Dichtheit nicht gerecht werden kann, liegt auf der Hand: Denn die eingebrachte Messtür weist an sich schon solche Leckagen auf, dass die Leckageraten einzelner Durchdringungen oder diejenigen aufgrund der Installation von Elektroinstallationsdosen kaum noch ins Gewicht fallen würden und somit für die Bewertung der Eignung im Reinraum nicht herangezogen werden können. Das zur Beurteilung der Energieeffizienz von Gebäuden sowie einzelner Bauteile herangeführte Differenzdruckverfahren eignet sich zwar im Allgemeinen für Wohngebäude und Zweckgebäude, ist aber zur Beurteilung der Reinraumtauglichkeit nur bedingt anwendbar.

Die in der VDI 2083-19 vorgenommene Gesamtbetrachtung des Reinraums lässt sich messtechnisch auch auf einzelne Bauprodukte und die damit verbundenen Durchdringungen übertragen. Die Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte infolge von Requalifizierungsmessungen eines Reinraums kann mitunter ausschlaggebend für die Produktionserlaubnis pharmazeutischer Produkte sein. Ein Grund mehr, auch bei der Elektroinstallation und deren Ausführung etwas genauer hinzuschauen (Abb. 2).

Auch die Elektroinstallation ist daher ein wichtiger Baustein für einen funktionierenden Reinraum. Deshalb müssen Durchdringungen, die aus der Elektroinstallation resultieren, so ausgeführt sein, dass ein Betrieb unter Einhaltung der Luftdichtheitsklasse nach VDI 2083-19 gewährleistet ist.

Die Richtlinie VDI 2083-19 schafft einerseits Klarheit bei der Planung und Beurteilung der Dichtheit des Containments und liefert andererseits ein zuverlässiges Verfahren zur Prüfung und Klassifizierung der Dichtheit einzelner Elektroinstallationsprodukte und Durchdringungen im Containment. Sie enthält Hinweise zur Errichtung dichter Reinräume und ermöglicht die qualitative und quantifizierbare Bewertung und Beurteilung einzelner Bauprodukte und deren Beitrag zur Dichtheit des Containments.

Planung und Auswahl von Durchdringungen und reinraumgerechter Elektroinstallationsprodukte

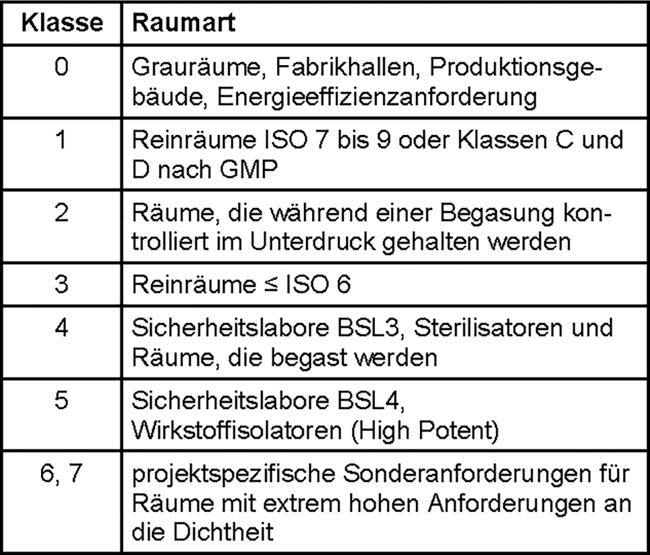

Bei der Planung von Reinräumen ist die Dichtheitsklasse so zu wählen, dass definierte Luftdurchlässigkeiten nicht überschritten werden. Die planungsseitige Festlegung erfolgt dabei risikobasiert in Abhängigkeit vom Schutzziel (Personen-, Umweltschutz, Prozess-, Produktsicherheit, Energieeffizienz). Die VDI 2083-19 liefert auch Orientierungsbeispiele für die Auswahl entsprechender Dichtheitsklassen von 0–7 (Abb. 3), d. h. von Produktionsbereichen über Labore bis hin zu projektspezifischen Herausforderungen mit besonders hohen Anforderungen an die Dichtheit des Containments.

In der VDI 2083-19 finden sich in Abhängigkeit von der Reinraumklasse und dem Prüf-/Bezugsdruck zudem Grenzwerte für die maximal zulässige Luftdurchlässigkeit im Containment.

Als Hilfestellung, wann Durchdringungen z. B. infolge der Elektroinstallation luftdicht im Sinne der VDI 2083-19 ausgeführt werden müssen, kann ein Stift dienen, der entlang der luftdichten Ebene des Containments geführt wird. Muss dieser aufgrund von Durchdringungen abgesetzt werden, so sind entsprechende Maßnahmen einzuplanen oder entsprechende Bauprodukte vorzusehen. Ein ganzheitliches Dichtheitskonzept, welches die Planung des Verlaufs der Dichtebene sowie relevante Details und Materialien hinsichtlich der Ausführung bereits im frühen Planungsstadium beschreibt, kann für die spätere Umsetzung sehr hilfreich sein.

Für Planer und Verarbeiter ist es daher notwendig, Durchdringungen oder Einbauten in oder an angrenzende Containments entsprechend luftdicht zu planen und auszuführen. Leckagen führen neben energetischen Einbußen und v. a. aufgrund der Strömungsbeeinflussung und Partikelfreisetzung mitunter auch zu Bauschäden, da sich die in der warmen Luft gebundene Feuchtigkeit an kühleren Schichten niederschlagen kann und Schimmelpilzbildung oder Schädigung von Bauteilen begünstigt werden könnte. Zudem dienen solche Leckagen als Schlupflöcher und Reservoir für Keime.

Durchdringungen der luftdichten Ebene eines Reinraums, die aufgrund der Elektroinstallation notwendig sind, müssen daher luftdicht abgeschlossen sein, sodass die Grenzwerte nach VDI 2083-19 nicht überschritten werden. Solche Durchdringungen entstehen z. B., wenn Elektroinstallationsdosen zur Aufnahme von Schaltern oder Steckdosen in der Raumbegrenzungsfläche (Wand oder Decke) eingebracht werden müssen oder diese Flächen von Leitungen oder Rohren durchstoßen werden müssen. Sofern weitere Anforderungen an den Brandschutz, den Schallschutz oder den Strahlenschutz gestellt werden, sind diese ebenso zu berücksichtigen.

Auch nach der Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind Hohlräume gegenüber den zugehörigen Räumen allseitig abzudichten. Das gilt insbesondere für Durchführungen von Installationen, die so auszubilden sind, dass von ihnen keine hygienischen Gefahren ausgehen und sich notwendige Desinfektionsmaßnahmen erfolgreich durchführen lassen. Die Art und Ausführung der Elektroinstallation hat Auswirkungen auf die Innenraumhygiene. Hohlräume, wie sie z. B. bei herkömmlichen, vorperforierten Elektroinstallationsdosen bestehen oder dadurch entstehen, dass Durchbrüche für Leitungen und Rohre ohne geeignete Abdichtung erstellt werden, machen den Weg frei für Partikel und Krankheitserreger.

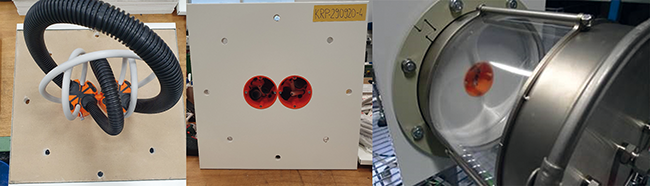

Für die Planung und Ausführung stehen hierzu reinraumgeeignete Elektroinstallationsdosen (Beispiele in Abb. 7) und Dichtungsmanschetten zur Verfügung, die aufgrund ihrer baulichen Ausführung unerwünschte Leckagen ausschließen.

Produkte auf dem Prüfstand

Was in der Theorie gut sein kann, muss sich in der Praxis auch im Detail bewähren. Aus diesem Grund wurde beim STZ EURO ein Verfahren erarbeitet, welches unter praxisgerechten Bedingungen die Eignung von Elektroinstallationsprodukten für die Reinrauminstallation unter Beweis stellt – auch vor dem Hintergrund, dass sich diese bei Requalifizierungsprüfungen eines Reinraums erneut beweisen müssen.

Dazu wurden Elektroinstallationsdosen auf Basis der VDI 2083-19 einer umfassenden Dichtheitsprüfung (Abb. 4) unterzogen, um sicherzustellen, dass die Dichtheitsprüfung technisch und physikalisch einwandfrei und reproduzierbar ist (Validität und Reliabilität). Hierbei wurden auch Montageeinflüsse wie die fachgerechte Erstellung der Installationsöffnungen, die fachgerechte Befestigung von Elektroinstallationsdosen, die luftdichte Leitungs- bzw. Rohreinführung, die erforderliche Leitungsrückhaltung nach DIN EN 60670-1 sowie die maximale Belegung der Elektroinstallationsdosen mit Elektroinstallationsleitungen und Elektroinstallationsrohren betrachtet, um so auch die Auswirkungen von mechanischen Belastungen im Betrieb berücksichtigen zu können. Weiterhin wurde die Zusammenlegung einzelner Elektroinstallationsdosen zu Mehrfachkombinationen untersucht.

Zur Beurteilung der Reinraumtauglichkeit wurden die Elektroinstallationsdosen in unterschiedliche Plattenmaterialien eingebaut. Diese Prüflinge wurden im Prüfstand – bestehend aus 2 Prüfkammern – verspannt und die Luftdurchlässigkeit aufgrund der eingebrachten Elektroinstallationsdosen gemessen.

Die Messung erfolgte in unterschiedlichen Messreihen (+/-500 Pa / +/-375 Pa / +/-250 Pa / +/-100 Pa / +/-75 Pa / +/-50 Pa / +/-25 Pa / +/-10 Pa) mit einem Prüfdifferenzdruck bis +/-500 Pa als Überdruck- und als Unterdruckprüfung.

Damit alle potenziellen Leckagen und alle Membrane sowie Dichtungen eine Vorbelastung erfahren, wurde der Prüfling einer Wechseldruckbeanspruchung von -500/+500 Pa ausgesetzt. Dazu wurde der Differenzdruck zwischen Prüfkammer und Hilfskammer 5 Mal nacheinander von -500 Pa auf +500 Pa erhöht und aufgezeichnet. Zudem wurde ein sog. Kammerlecktest pro Prüfling durchgeführt. Im Anschluss daran erfolgte jeweils die Über- und Unterdruckprüfung.

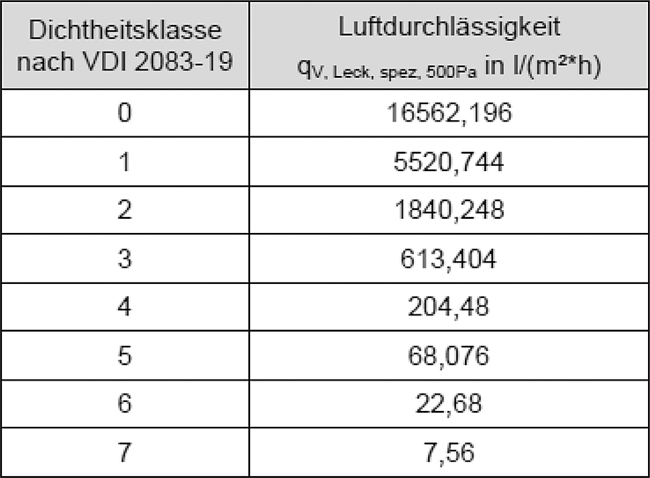

Als Ergebnis wird die Leckage, d. h. die durch die Elektroinstallationsdose resultierende Luftdurchlässigkeit, bezogen auf die Hüllfläche von 1 m2 ermittelt. In Abhängigkeit von der Dichtheitsklasse lassen sich so die Grenzwerte der Luftdurchlässigkeit bei dem Bezugsdruck von +/-500 Pa in der Richtlinie VDI 2083-19 ablesen. Abbildung 5 zeigt die Grenzwerte der Luftdurchlässigkeit für die jeweilige Dichtheitsklasse nach VDI 2083-19.

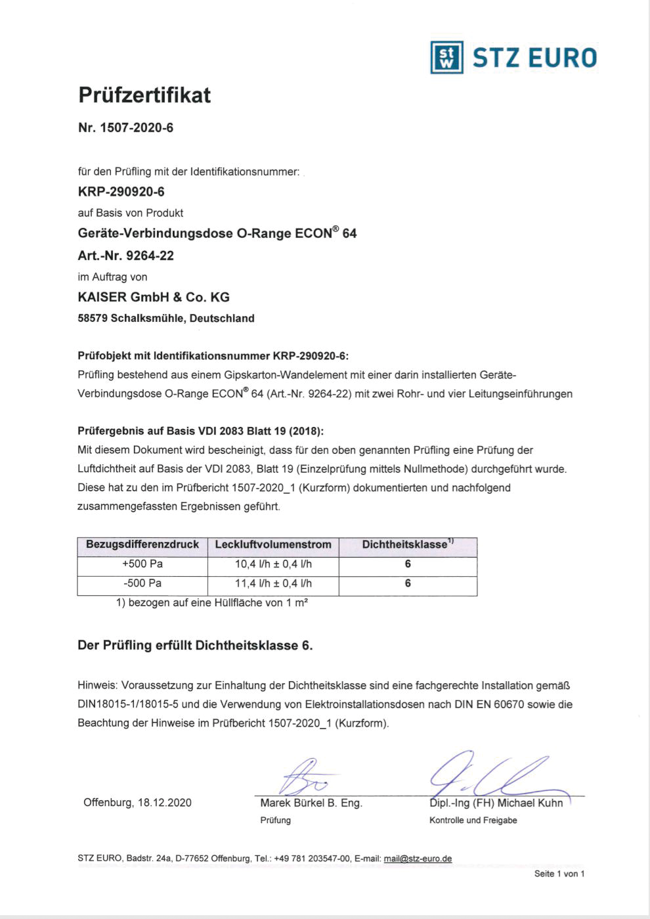

An diesen orientiert sich auch der gemessene Leckluftvolumenstrom, der bei der Prüfung der Plattenelemente mit installierten Elektroinstallationsdosen ermittelt wurde. Dieser wird im Prüfzertifikat (Abb. 6) mit einem Bezugsdifferenzdruck von +500/-500 Pa ausgewiesen und somit auf die Eignung für die Dichtheitsklasse geschlossen. Abhängig davon, wie viele gleichartige Einzelbauteile in einem Raum mit Dichtheitsklassifizierung installiert werden, muss ggf. die Dichtheitsklasse der Einzelbauteile höhere Anforderungen erfüllen als der Raum selbst (z. B. Raum Dichtheitsklasse 4, Elektroinstallationsdose Dichtheitsklasse 5).

Das auf diese Weise ermittelte Ergebnis zur qualitativen und quantitativen Bestimmung der Luftdichtheit von Elektroinstallationsdosen dient nicht nur als Bewertungsmaßstab für die Eignung in Reinräumen, sondern liefert zugleich auch Einzahlwerte, die bei der Planung und Auslegung eines Reinraums als Planungsgröße herangeführt werden können. So sind Undichtheiten im Containment nicht mehr dem Zufall oder dem handwerklichen Geschick in der Ausführung ausgesetzt, sondern lassen sich bereits bei der Planung vorhersehen.

Eine entsprechende Dokumentation der Dichtheitsprüfungen mit den Messprotokollen wurde hierzu beim STZ EURO erstellt und ist dort in Auszügen abrufbar. Hierbei wurde auch die praxisgerechte Verarbeitung betrachtet. Selbst bei einer Zugbeanspruchung der Leitungen gem. DIN 60670-1 (20 N) resultieren keine negativen Auswirkungen auf die Dichtheit. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass nur die dezidierte Leitungs- bzw. Rohreinführung für die einzelnen Leitungen oder Rohre genutzt werden und bei der Rohreinführung auf das korrekte Umschließen durch die Membran geachtet wird. Markenhersteller für die Elektroinstallation haben daher eine entsprechende Kennzeichnung (Abb. 7) ihrer Produkte für die geeignete Leitungs- oder Rohreinführung vorgenommen. Voraussetzungen zur Einhaltung der genannten Dichtheitsklasse sind eine fachgerechte Installation gemäß DIN 18015-1 und DIN 18015-5 sowie die Verwendung von Elektroinstallationsdosen nach DIN EN 60670-1.

Mit der dargestellten Nachweisführung von Elektroinstallationsprodukten hinsichtlich ihrer Eignung für die Installation in Reinräumen wird eine praxisgerechte und quantitative Bewertung der Dichtheit vorgenommen. Die Ergebnisse lassen sich bereits in die Planung überführen: Etwaige Leckageortungen (Abb. 8), die aus einer undicht ausgeführten Elektroinstallation resultieren, lassen sich so vermeiden.

Durch die sorgfältige Auswahl geeigneter Elektroinstallationsprodukte für die Reinrauminstallation erhalten Planer und Ausführende Sicherheit im Containment – denn eines steht außer Zweifel: Dicht ist hier Pflicht!

Weiterführende Literatur

RKI: Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionspräventation

VDI 2083-19:2018-08: Reinraumtechnik – Dichtheit von Containments – Klassifizierung, Planung und Prüfung

DIN EN 60670-1:2014-01; VDE 0606-1:2014-01: Dosen und Gehäuse für Installationsgeräte für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN 18015-1: Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 1: Planungsgrundlagen

DIN 18015-5: Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 5: Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation

DIN EN ISO 9972:2015-12: Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden; Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden

DIN EN ISO 14644-1:2015-1: Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche: 2015 – Teil 1: Klassifizierung der Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration

DIN EN ISO 14644-4:2001-4: Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche: 2001 – Teil 4: Planung, Ausführung und Erst-Inbetriebnahme

DIN 4108-2: 2013-02: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz

DIN 13829:2001-02: Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden – Differenzdruckverfahren